日前,國家發改委對《新建純電動乘用車生產企業投資項目和生產準入管理規定》(以下簡稱《規定》)征求意見,這也是時隔4個月之后,發改委再次就新能源汽車生產企業資質、準入條件等問計于民,新能源汽車準入“閘門”進入開啟倒計時,對此,業界如何看待?新政將對新能源汽車產業帶來怎樣的影響,網站本期業界調查(調查時間3月23日-3月29日,參與人數2169位)就圍繞以上問題展開,調查共設三個問題,以下將根據調查結果及專家訪談逐一闡述。

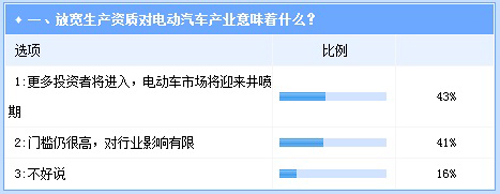

《規定》第二次征求意見,業界普遍認為其正式頒布實施的時間節點已經臨近,對電動汽車產業而言,《規定》會帶來怎樣的改變?調查1首先聚焦此問題,結果表明,業界針對電動汽車準入新政的態度存在明顯的涇渭之分,一部分人士認為電動車市場將因此迎來一個井噴期,而另一部分則持相反意見,認為新政對行業影響有限,兩個陣營的支持度基本相當。

新政的頒布表明了政府的支持態度,新能源汽車行業的生產資質將進一步放寬,勢必會吸引更多的非汽車生產商及社會資本進入電動汽車行業。實際情況似乎也正好印證了此觀點,在新政兩次征求意見期間,已有多個跨行業造車項目先后落地,騰訊、百度、阿里巴巴、樂視、萬向等多家非傳統汽車制造企業接連宣布加入造車行列,而根據當前獲知的信息,各家企業進軍汽車行業的首選產品基本上都是電動汽車,而其中數家企業更是明確了正式推出旗下汽車產品的明確時間。

另外,還有一個利好的大背景,在多重鼓勵政策的刺激下,國內新能源車市場發展已經明顯提速,而隨著更多投資者的持續涌入,電動汽車行業在今后兩年來迎來爆發并非不可能,在調查1中,持此觀點者占比43%。

當然,持相反觀點的參與者也不在少數,41%的業內人士認為,《規定》看似即將打開新能源汽車準入的“大門”,但實際上仍有多重限制,門檻依然很高。新政規定的新進入者必須具備3年以上純電動乘用車的研發基礎、掌握整車制造的先關核心技術以及相應的試驗驗證能力等要求,幾乎已經封死了“門外漢”單槍匹馬闖蕩汽車業之路。而以上列舉的新項目中多數跨界企業都選擇了與主機廠合作。這一模式究竟算不算跨界造車暫且不論,其能否形成足以影響整個行業的勢力就需要好好討論一番。

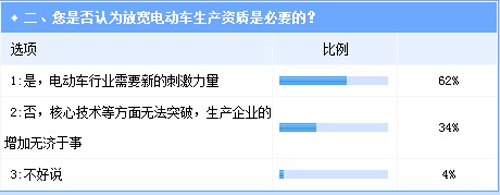

電動汽車的市場化推廣仍面臨著諸多制約,當下放寬電動汽車生產資質是否是必要的?調查2的結果表明,絕大多數業內對此持肯定態度,正是因為僅僅依靠當前的力量難以打破電動車市場化推廣的堅冰,所以才更需要放寬限制,吸引更多社會力量參與其中。