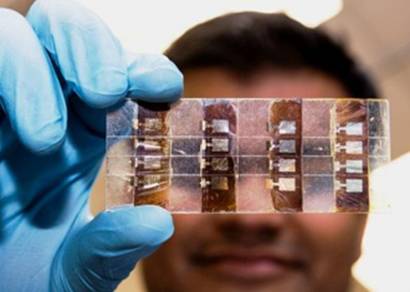

日前,韓國研究團隊取得創新紀錄,研發出高效率的鈣鈦礦太陽能電池,其光電轉換率可達到17.9%。這一數據已經接近現今商用級硅基太陽能電池板的性能,進一步證實鈣鈦礦在太陽能電池領域的應用潛力。

鈣鈦礦于1839年被發現,是由特定晶體結構所定義的一種材料類別。雖然鈣鈦礦被發現距今已經有超過100年的時間,但科學家直到現在才開始開始挖掘這種材料的潛力。由于鈣鈦礦可以包含任意數量的元素,當它用在太陽能電池中時,可以使用鉛和錫等相對低價的原材料。相比晶體硅,鈣鈦礦顯然擁有進一步降低太陽能電力成本的極大潛力,這將給太陽能電池市場帶來巨大影響。

目前,除了韓國科學家外,其他國家的科學家也開始在鈣鈦礦領域展開研究。

日本國立材料科學研究所(NIMS)建立鈣鈦礦研發體制,探索鹵化金屬鈣鈦礦型太陽能電池的代表——甲基氨基碘化鉛(CH3NH3PbI3)等太陽能電池的制造方法。

加拿大多倫多大學電子與計算機科學系著名教授泰德·薩金特領銜的科研團隊,使用基于激光的組合技術對鈣鈦礦晶體屬性進行了測量。研究人員表示,此項工作確定了鈣鈦礦材料捕獲太陽能的終極能力,從而在競逐光電轉換新紀錄的材料領域,又增加了一名新成員。

美國麻省理工學院(MIT)和美國斯坦福大學的研究人員,聯合試制出了由單晶硅太陽能電池和鈣鈦礦型太陽能電池層疊而成的串聯結構的太陽能電池。雖然這種電池的光電轉換效率還不夠高,只有13.7%,但雙方已經制定了將轉換效率提升到29%的目標,并繼續在此領域開展研究。

近年來,由于各國政府對可再生能源的推廣,光伏能源市場持續擴大。而鈣鈦礦太陽能電池的出現,有望為光伏市場發展創造新的機遇。